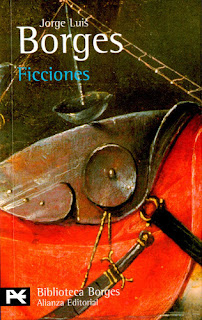

Jorge Luis Borges

Ficciones (1944/1956)

A minha edição de A Costa das Sirtes, de Julien Graq, tem na contracapa um pequeno texto de Vergílio Ferreira onde, a propósito desse excelente livro faz a distinção entre fantástico realista e realismo fantástico; “o primeiro apenas escolhe para seu campo de operações a própria fantasia”, diz, enquanto o segundo “se fixa rigorosamente no real, mas, em dado momento oscila nos seus contornos e nos leva a darmo-nos conta de que já não estamos nos limites de relações conhecidas e estáveis”. Estas palavras poderiam aplicar-se igualmente à escrita de Jorge Luis Borges, no que, até agora, li dele. Com meticulosas referências bibliográficas, frequentemente sobre livros e escritores inexistentes, enreda o leitor num terreno movediço onde se instala a dúvida sobre a localização da fronteira que divide a realidade factual e a surrealidade (hoje fácil e instantaneamente cartografável, graças aos motores de busca).

Este Ficciones (Ficções na tradução portuguesa), tal como outras obras de Borges, conheceu várias versões até à sua edição definitiva. A primeira parte intitula-se El jardín de senderos que se bifurcan, e foi publicada sob esse mesmo nome em 1941. Em 1944, Borges agregou-lhe a segunda parte, Artificios, (com um segundo prólogo), e assim se estabeleceu, na sua primeira forma, Ficciones. Em 1956, acrescentou os três contos finais, ampliou o segundo prólogo, e a obra assumiu a sua versão definitiva.

No primeiro prólogo, Borges declara que um “desvario laborioso e empobrecedor é o de compor vastos livros; o de explanar em quinhentas páginas uma ideia cuja perfeita exposição oral cabe em poucos minutos. Melhor procedimento é simular que esses livros já existem e oferecer um resumo, um comentário”, como outros já fizeram, explica. Sendo “mais razoável, mais inepto, mais preguiçoso, preferi a escrita de notas sobre livros imaginários”. Borges brinca com a justificação, mas o seu engenho na escrita de contos, de que Ficciones é exemplo, é verdadeiramente inultrapassável.

Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dahlmann había conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las mil y una noches, de Weil; ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente: ¿un murciélago, un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Dahlmann logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dahlmann, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador; en cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dahlmann minuciosamente se odió; odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dahlmann se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte.

Li anteriormente:

El Aleph (1949/1952)

Historia Universal de la Infamia (1935/1974)